2024年05月06日

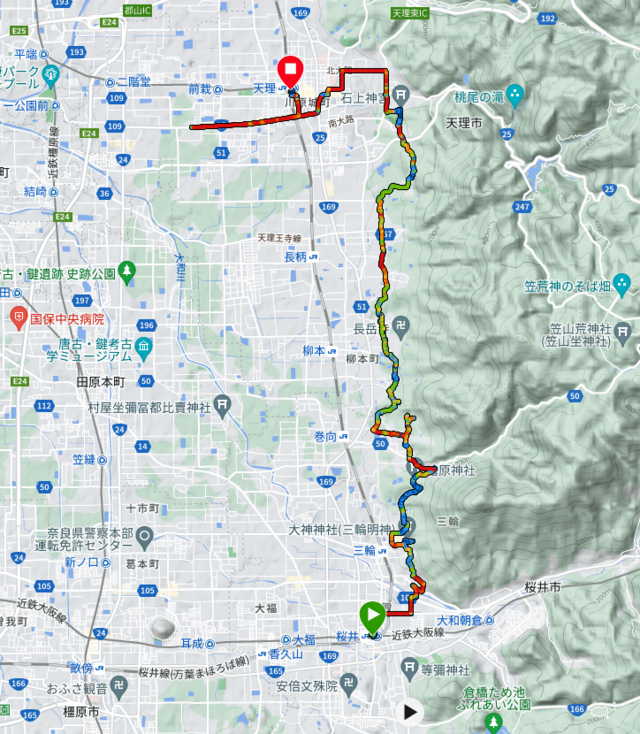

奈良・山辺の道 桜井~天理

ゴールデンウイークの後半の晴れ間に、奈良の山辺の道へ行ってきました。

いつ来てもほのぼのとするまほろばの里道です。

JR桜井駅を7時にスタート。あくまでハイキング道を自転車で通るので、ハイカーが多くなる日中を避けてのツーリングです。

一級河川で水質ワーストワンの大和川ですが、上流部の桜井市では汚れを感じない小川です。

いつものように大神神社で交通安全祈願。酒造りの神様です。御神体は三輪山。

落ち葉が敷き詰められた農道、白い石垣塀の美しい寺、なんとも清々しい道です。

大和高原へ続く山腹を少し登りながら北上します。大神神社を出発してしばらくの間は山林の中のハイキングルートや階段が続くので、いわゆる「かつぎ」が必要になります。

しばらく走ると、奈良盆地がよく見える開けた農道に出ます。ときどき見られるこんもりした樹林は御陵の森です。

大和三山が一望に見られる展望点。

山辺の道によくある私設休憩所で一休み。

南ルートの終盤にある激坂の石畳。押して登るしかありません。

ここから石上(いそのかみ)神社の境内に入るので、自転車は押して入らないといけません。

いつも境内の鶏が出迎えてくれます。時刻は10時過ぎ、南ルートをここから南下するハイカーが多く居ます。早朝からスタートしてよかったと改めて思います。

石上神社は、大神神社と同じく最も古い神社になるそうで、参拝者が絶えません。

天理に来たので、せっかくなので彩華ラーメン本店に行ったのですが、開店時点ですでに1時間20分待ちだったので、諦めました。

JR天理駅から奈良を経て、大和路線で帰阪。5月上旬なのに、気温が30度近くになっていました。

2024年04月15日

木津川沿いポタリング 石清水八幡宮から木津まで

京奈和道 の大山崎~木津区間に行ってきました。

京阪電車の石清水八幡宮駅まで輪行。石清水八幡宮の境内は自転車で通行できないため、自転車を折畳んだ状態でケーブルカーに乗車。

木津川・宇治川・桂川の三川が合流して大阪平野に入る淀川、その狭窄部に突き出た男山の山上に石清水八幡宮があります。

御本社は国宝に指定されており、朱漆塗りの社殿は神々しい...と思っていたのですが、大夫劣化していました。残念。

御本社裏にある展望台からの眺望は素晴らしいものでした。京都盆地や東山が一望のもとに見えます。

淀川・桂川沿川を走りながら見る男山は、淀川の狭窄部に突き出した広葉樹林の山体がとても目立っていました。「さくらであい館」からもよく見えます。

木津川沿いの堤防道路は見晴らしがよく、木津川沿いの河畔林や遠景の大和高原の山並みがともても美しい。

舗装がきれいに整備されていて走りやすい。車道との交差部によくある「バイク止め」がなく、ストレスなく走行できます。

なんとも走りやすい良いルートです。

木津川で有名な「流れ橋」は被災しており、復旧工事中で渡れませんでした。

気持ちよく走行していると、南下するに従って徐々に自転車の台数が減っていきます。どうしたのだろうかと不思議に思っていると、

自転車道はいきなり終了していました。

これはないだろ...と思っても仕方ない。残念ですが、ここで終わりました。

近くのJR木津駅まで行って、輪行で帰阪しました。

とてもよいルートですが、途切れているのは残念。自転車の皆さんは、どこかでUターンするルートを走行しているのだと思います。

2024年03月24日

まだまだあった小さな工具

小さくてもツーリングで使える携帯用工具、今までよりももっと小さい工具を見つけました。

アーレンキー(六角レンチ)セット、スパナ、ラジオペンチです。

アーレンキーセットは短いので力が入りにくいのですが、予備としては充分だと思います。

スパナはとても小さいのですが、おもちゃではなく精密工作用のちゃんとしたスパナです。

ラジオペンチも精密工作用のペンチです。

どれも今までの工具よりもかなり小さくなっています。東急ハンズで売ってました。

これからは、これらの工具を使おうと思います。

----- その他便利な工具

HOZANのインナーワイヤープライヤーです。

ブレーキやシフターのインナーワイヤーの引き締めに使います。

また結束バンドの締込みにも使えます。結束バンドを手で締込んでも十分ではありませんが、これを使うとさらに締め込むことができます。

なかなか便利な工具です。

今日は冷たい雨が降ってます。

2024年03月10日

フロントバッグとツーリング用ライト

今までサドルバッグばかり使っていましたが、大阪シクロジャンブルで渋い色合いのフロントバッグが売っていたので、衝動買いしました。

RSA SUN BAGS の小型の帆布製フロントバッグです。オーダーメイドで製造してくれる愛知のバッグメーカーです。

使い始めの頃はキャリアやフレームを使う予定はなかったのですが、ハンドルに付けてみるとフニャフニャで型崩れして、フラフラ左右に揺れて実に不快でした。

そこで購入したのがオーストリッチのフックキャリア、アルミの無垢棒をハンドルに付けたプラスチック構造物で支えるものです。一見して大丈夫かよ、と思うようなものでしたが、これがなかなかしっかりしたぶら下げ式のキャリヤでした。

フロントバッグをハンドルに付けてみると、困ったのがライトです。充電式中華LEDライトを使っていたのですが、もはやハンドルには付けられない。

キャットアイ等をググっていると、「センターフォークブラケット」と言う良いものがありました。フォークのブレーキ用のボルト部分に固定するライト用アダプターです。

台座はもちろんキャットアイ専用です。

キャットアイはこれに接続する「ブラケットスペーサー」を販売していたのでこれも購入。

しかし既存のライトにどのようにして固定するのか、いろいろと悩みました。

同じ悩みを持っている人も居て、工夫しているようでした。ライトに穴を開けてネジでスペーサーを固定している人、ボンドで固定している人、様々です。

いろいろとグッグッていると、ライト固定用のアダプターを専門に販売している会社がありました。ブランド名、レックマウントプラスです。

結束バンドでライトを固定するライトアダプターです。小さい部品でも高価なので使えるのかどうか不安でしたが、とりあえず購入。ライトを固定してみると、かなりいい具合にしっかりと固定されています。ぐらつきなし、一般的な懐中電灯が取り付けられます。

このライトの仕組みの利点)

・自転車専門のライトは防水が不十分な感じがするけど、懐中電灯なら万全

・電池式だとバッテリーはどこでも売っているので、数日のツーリングでも心配なし

充電式だと、1日の使用後には充電しなければならない

・キャットアイのライトアダプターなので着脱簡単

・キャットアイのライトアダプターの爪部分は折れやすいが、このアダプターだと交換可能

フロントバッグとライトの話でした。

2024年02月12日

淀川右岸ルート開拓 の話

大阪~京都の輪行ポタリングでは、いつも淀川左岸ルートを通っていましたが、今回は初めて右岸ルートで大阪から京都へ行ってみました。

淀川右岸ルートの状況)

・左岸に較べて人(スポーツ・散歩他)が圧倒的に少ない

枚方から大山崎にかけて、人がほとんど居ない

・ロードレース・トライアスロン練習等の高速自転車が少ない

その代わりグラベルロードが多いような気がする。なぜか小径車が多い

・舗装がきれい(所々砂利道がある)

・堤防法面が陽だまりになっていて気持ち良い。

・「ひらかた河川公園」や「さくらであい館」のような大きな整備された公園・施設がない

いつもはこの毛馬閘門前堤防道路を降りて、左岸河川敷を北上していました。

今回は毛馬閘門前を過ぎて、

長柄大橋を右岸へ渡ります。

橋名板の上に有った子供用の靴です。まだ新しく、温かそうな靴です。

靴底はしっかりとビブラムソール風になっていました。

淀川大堰を右岸から見た眺めです。この方向から見たことがなかったので、新鮮な風景でした。

一番右岸側の堰は、堰堤上側を越流させているので、カヤック・SUP・ボート等で接近すると極めて危険です。

ツェルト風のテントがありました。極所用テントのように見えます。何らかの調査設備でしょうか。

左岸ルートで行くときに、ウッドデッキで大の字になって休憩していた枚方の河川公園が見えます。

いつも対岸から見ていた清掃工場(高槻市エネルギーセンター)の煙突2本です。特に目立つのでランドマークになります。

エアロ風のブルホンバーが快適でした。手前側の平坦な部分では手のひらが休められるし、角のところは少しだけモッコリモコモコしているのでちょうど掌がはまります。

オーストリッチのフロントバックはキャリアが無くても型崩れせず、バンド部分には横方向の板が入っていて上面の四角形が保たれています。

大山崎JCTへ続く京滋バイパスの下をくぐって天王山大橋を渡り、左岸へ。

渡りきると、いつもの左岸堤防道路に入ります。

さくらであい館は下流側(大阪側)になるため、敢えて行こうとは思わない位置関係になります。

この後左岸堤防道路を遡行して鴨川河川敷道路を北上します。

鴨川河川敷道路はいつも快適な石畳が続き、ほっとする河川景観になります。

留学生?やインバウンドの方々が多く居ます。京都らしさが最も顕著な散策ルートだと思います。

いつもは多くの二人連れが等間隔で座っている四条大橋付近の河川敷。

冬にしては鴨川の流量が多いなと思っていたのですが、琵琶湖疎水からの流入量が半端なく多い状況でした。確か琵琶湖は渇水だったはずですが...。

淀川右岸ルートは、ポタリング・ツーリング志向の方にはちょうどよいルートだと思います。人が少なく自分のペースで走れます。ただし一方通行の輪行のパターンしか分かりませんので、車で自転車を運搬し、周回ルートを走るパターンは適しているのかどうかわかりません。

淀川右岸ルートを初めて走ってみた話でした。

2024年02月08日

DAHON Dash ハンドル・シフトレバー他交換

DAHON Dash P20のハンドル他を交換しました。

フラットバーだと姿勢を変えられないので、尻の特定の部分が痛み、長距離のツーリングがややつらかった。そこでブルホンバーに交換しました。

エアロ風の水平なブルホンバーです。手前の扁平な部分も握りやすくて快適。角の部分、先端は少し膨らんでいてちょうどよい感じ。

ただし前方にやや長かったため、3cm程切断しました。

Tyrellのフォークコラムの切断にも使ったパイプカッター(写真右側)で切断。これだと切りくずが出ないので室内でも作業ができます。写真中央の工具は鉄のこぎりで切断するときに位置・方向を固定するものです(今回は使わず)。

左が切断した先端部分です。

ハンドルの先端を切断してもやや上方向に向いた部分が残るので、滑り止めになっています。

シフトレバーの位置も変更。フォークコラムの前方にしました。手前側の位置だといろいろ接触して邪魔だった。

GRAN COMPEのレバーは交換する予定でしたが...、

DURA-ACE7800は台座が合わなかった。CAMPAGNOROは巻き取り径が小さく、10Speedに対応できなかったし、GRAN COMPEと外観がそっくりなので気が向かなかった(GRAN COMPEの方がCAMPAに似ているのだと思いますが)。

DURAもCAMPAもお蔵入りとなりました。

Vブレーキなのでブレーキワイヤーのアジャスターが無かったため、Shimanoのアジャスターを付けました。アウターケーブルの接続部分が斜めってしまうのではないかと心配されましたが、キッチリ真っすぐはまりました。さすがShimanoです、気持ちよく長さ調整できます。

ハンドル、シフトレバーを交換して快適になりました。

追伸)

DAHON Dash P8は数年前に販売中止になっていましたが、いつの間にかアルテナも販売されていませんでした。これでトップチューブとダウンチューブを折り曲げるLock Jaw構造のシリーズがすべて無くなりました。とても残念です、しっかりと固定されるよい構造だと思っていたのですが。

いつかこんな日も来るだろうと思っていましたので、写真の部品を数年前に専門店を通じて購入しておきました。Lock Jaw構造の部品です。円形の穴が開いた部品がありますが、これがカム構造になっていて、金属どうしが摩擦する部分になります。

恐らくですが、輪行を頻繁に繰り返しているとこの円形の部品が摩耗してしまうのではないか思います。

DAHON Speed P8のときは、交換すべき部品が微妙に寸法変更されていたので難儀したことがありました。

この部品を使うのは相当先の話だと思いますが、とりあえず安心です。

2024年01月21日

椿とスミレ の開花

椿の桃色の花が咲きました。種類は紅侘助(ベニワビスケ)です。

1月の大寒の頃に満開になります。

鳥媒花なので、ヒヨドリが毎朝蜜を吸いに来ます。

花が落ちるときは、雌しべだけ残して、花びらと雄しべが一体となって床に落ちます。

まるで床に椿の花が咲いているようです。「落ち椿」と言います。

これが残った雌しべです。

ヒヨドリが受粉を手伝ってくれるので、秋には大きくて硬い種になります。

こちらは近くの車道脇の植栽桝に生えていたスミレです。

か弱い可憐な花というイメージがありますが、そんなことはありませんでした。

次々に花を咲かせ種を飛ばします。花だけでなく花を咲かせない閉鎖花でも種を飛ばします。

移植後数カ月すると、あっという間に周辺の植木鉢にはスミレだらけになり、あちこちで紫の花を咲かせています。

ベランダの椿とスミレの話でした。

椿の花にはメジロも来るそうなので期待してます。

床に落ちたスミレの種が流されて、排水桝に少し溜まった土砂で芽を出していました。いずれ開花すると思います。

2024年01月04日

キャンプ箸 の話

キャンプのときに使う箸の話です。

いつもはmont-bellのSTUCK IN野箸(写真の赤い「組み立て」箸)を使っていましたが、木箸部分が折れてしまいました。

木の材質は黒檀なのでかなり固いのですが、ハンバーグを食べるときに箸で切断しようとして折れました。

ナイフを使えばよかったのですが、めんどくさいのでいつもこうしてしまいます。

強力な木材用接着剤が手元にあったのでこれで接着しましたが、やはり折れた部分が剥がれました。

次に購入したのがCAPTAIN STAGの組み立て箸(写真下側)。これはバネ式の突起があって、接続するとカッチと固定されるのですが、物を掴むときに少しだけたわみます。掴むたびにたわむので気持ち悪く、ボツにしました。

次に、組み立て式ではないTITAN MANIAのチタン製中空の箸を購入。これは軽く・固く、なかなか良い感じなのでしばらくはメインの箸として使おうと思います。

後日、mont-bellの店舗に立ち寄ったときに「組み立て」箸を改めて見ると、小型で携帯性の良さ、ネジ式でしっかりと固定されることの良さが感じられたので、また購入してしまいました。

やはり黒檀を使っているところがとてもいい感じです。

キャンプで使う箸の話でした。

出張のときもよく使っています。

2023年11月25日

サドルバッグ比べ

小旅行をするのにいろいろなサドルバッグを試してみて、結局は定番のOSTRICHサドルバッグに落ち着きました。

初めに試したのは「シートポストバッグ」。できればキャリアを付けたくなかったので、大きめのバッグにしました。

横からみたら随分と大きいのですが、後ろから見ると思ったよりスリム。それなりに荷物が入るので、これなら良いかと思われました。

何度かポタリングで使ってみると、まっすぐな舗装路を走行しているときはよかったのですが、砂利道や細かい段差の多い公園の園路などでは、バッグがフラフラ揺れてとても不安定。荷物がやや多めのときは、金魚の尾ひれのように揺れます...、こりゃダメだ。

次に試したのは「シートポストキャリア」に荷物を縛り付ける方法。

それなりに太いボルトで締め付けるので、これなら丈夫だろうと思い、いつもの荷物を縛り付けてポタリング。

舗装路では問題なかったけれども、砂利道等では細かく揺れだしとても不自然。

目的地に近づいた車道上で、なんとボルトがブッチギレ、シートポストキャリアと荷物が道路上に落下。フレームには大きな傷がつきました。

少しだけの荷物で舗装路しか走らないのなら使えるかもしれませんが、普通のツーリングでは耐えられないものだと思います。

結局OSTRICHのサドルバッグに、TOPEAKのフロントバッグで落ち着きました。

TOPEAKには工具、輪行関係など、重めで使用頻度の少ないものを入れて、前後の重量バランスをとってます。

ちなみに、DAHONに装着するキャリア&パニアバッグは具合よく使えてます。キャンプに行くときはこれを使っています。

2023年11月05日

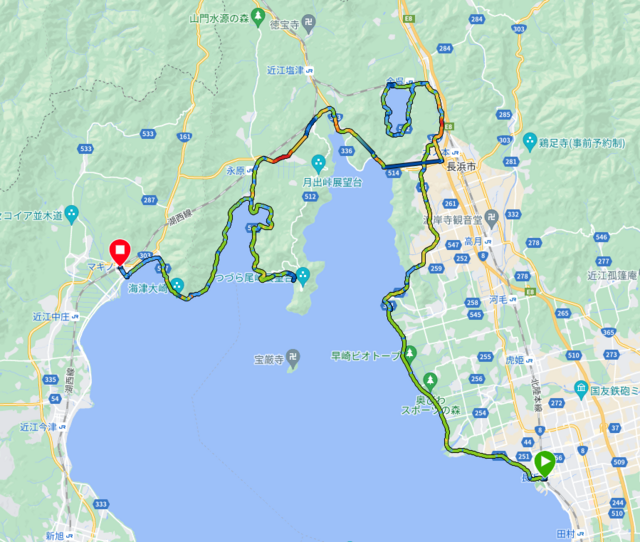

琵琶湖 湖北ツーリング 余呉湖・菅浦集落

琵琶湖の湖北地方をツーリングしてきました。長浜から余呉湖、菅浦集落を経てマキノまで。

JR北陸本線の長浜駅下車。西口へ出たので人気がありませんでしたが、ここを拠点にして琵琶湖湖北地方をサイクリングする方が多いようです。

琵琶湖湖岸を北上、波穏やかで水鳥が多く休んでいます。

竹生島が見えてきました。レンタサイクルの方々が多くいます。

湖岸周辺はサイクリングコースとして整備されており、路面も凹凸の少ない綺麗な舗装になっています。今週は「ビワイチ」週刊となっているようです。

季節外れの暖かさで、快適に走行できます。

ルアーフィッシングの方々が多くみられます。ブラックバスのほかハスもターゲットのようです。

琵琶湖を離れて余呉湖へ到着。以前から訪れてみたかった湖でした。

「人里離れた湖水の綺麗な湖・・・」と思っていましたが、実際は随分と異なる状況でした。

湖岸には藻類・水草の塊が溜まっており、湖水は植物プランクトンで緑色になっています。地図を見ても、どこから栄養分が流入するのかよくわからない状況です。

余呉湖の周回道路沿岸は雰囲気がよく、どこもテント泊したくなるような平坦地・樹林地となっています。カヤック・SUPで周回したり、湖上で釣りをしたくなる雰囲気ですね。

後で調べたら、余呉湖は自然湖ですが余呉湖ダムと呼ばれる農業用水ダム及び余呉川下流域の洪水防止のための遊水地の機能があるようです。

なんと、渇水期には琵琶湖の湖水をポンプアップして、余呉湖に貯留しているようです。

「堰堤のないダム」なのだそうです。

琵琶湖で実際に使われていた丸子船です。

北陸と京都・大阪をつなぐ舟運に使われていたそうです。海域との交流が少なかったことから、船の構造が独自に発展したそうで、独特の外観をしています。

なんとなく、日本海沿岸に流れ着く現代の北朝鮮の船に似ているよな気がしますが...

半島の先端、竹生島に近い菅浦集落に立ち寄りました。ここも以前から来てみたかった所です。

波穏やかで、湖岸に座っていると「チャプン..チャプン...」と寄せる波の音だけが聞こえます。

湾の真ん中に小さな船溜まりあって、湖岸の平坦地に集落が形成されています。ここから先には道路が無いので、通過交通はありません。

今日は風が無く波静かで、穏やかな雰囲気でした。

美しい湖岸の集落でした。

民宿が1軒あるので、数日ここで過ごすのも良いなと思いましたが、休業中でした。

菅浦集落から見ると、竹生島は随分近いなと感じます。

SUPでこの近くまで来たことがありますが、「渡っておけばよかったな」と思いました。

桜の名所海津大崎を回ってマキノへ到着。今日はこのくらいにしとこか。

---

長浜行き快速電車は、出入口ドア付近に補助座席(補助シート)があります。輪行時には補助座席上にある手摺に輪行袋を荷締めベルトで固定しました。盗難防止のため、座席から荷締めベルトが見えるように、この位置に固定します。そのため、補助座席が使えません。

女学生の一団が「この大きな荷物、何だろう」と、少し空いたチャックの隙間から中の荷物をのぞき込み、「なんだ自転車か」と気が付いたら、中腰の姿勢から徐々に自転車のタイヤ部分に体重をかけるようになりました。

「まっいいか、人の体重で壊れるもんでもないだろうし。